Comienzos

Mis primeros garabatos carecen de interés, al igual que los de los demás niños. Solamente los padres y abuelos los pinchan por las paredes o los fijan a la puerta de la nevera, por lo mismo que creen que sus retoños son los más lindos del mundo mundial. Tampoco expongo los trabajos reglados (escolares), algunos de los cuales están en el álbum del cincuenterario de nuestra promoción.

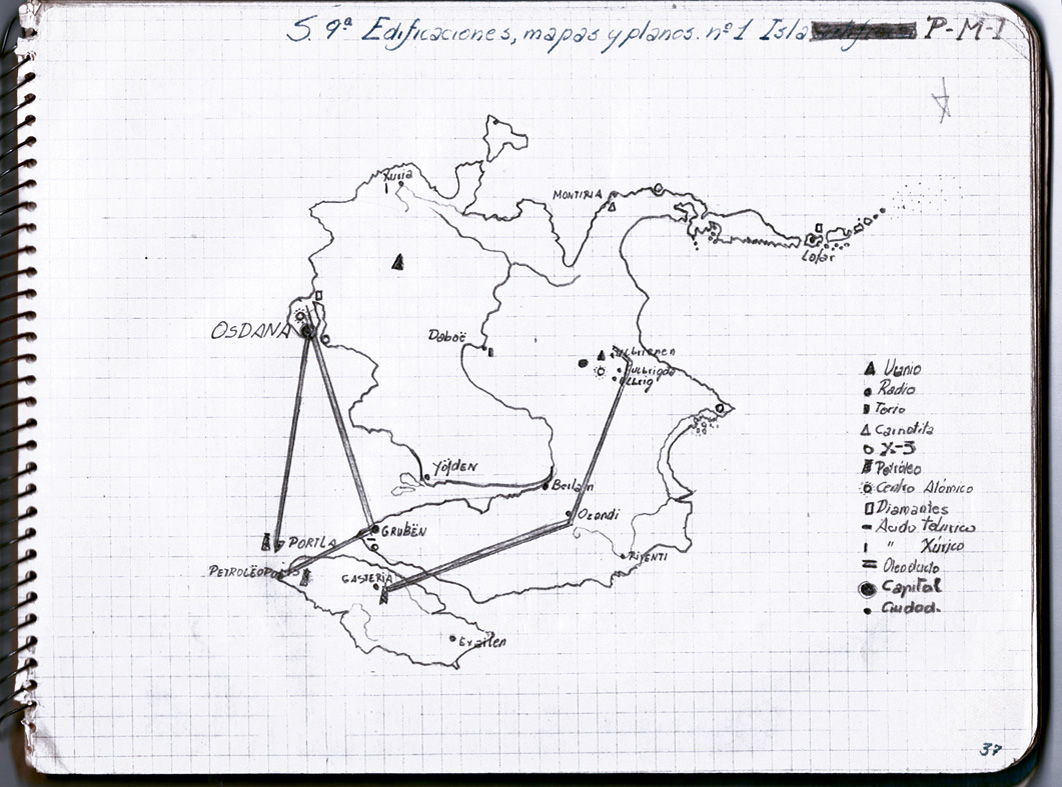

Al llegar a los doce, sin embargo, hice algunas cosillas que merecen cierta atención (al menos merecen mi atención). Todos forman parte de un cuaderno que tenía en 1960 (2º año de bachillerato: el de mi época, que empezaba a los diez años). Representan, de un lado, un mundo oniropolísico (del griego ονειροπόληση = soñar despierto): durante aquella época me pasaba horas en la cama, antes de dormir, inventándome países, con todos sus detalles (excepto la gente, que no salía nunca). A la noche siguiente volvía a retomar las cosas donde las había dejado. No hay quien me quite que mis actuales dificultades a la hora de conciliar el sueño, además de la edad, tienen algo que ver con ese no parar de recordar/maquinar al final del día. Estos son dos detalles de aquella Ítaca:

Dos pruebas palpables de que, de una manera o de otra, lo mío era la geografía, aunque más adelante no supe verlo y me empeñé en sacar adelante una carrera para la que no valía.

También hay que señalar la tendencia a adorar la tecnología, natural a ciertas edades, en un país atrasado y un mundo que entreveía el despegue que hoy se percibe. Sin embargo, aún no se ha llegado a construir una nave-portaviones como esta:

Más jugo se le puede sacar al siguiente dibujo. En las antípodas de los anteriores, representa la otra línea de acción (la que al final prevaleció): la del apunte del natural con un nivel de puntillosidad casi enfermizo. Admirando a los clásicos más tardíos, como Velázquez o Goya, me siento más próximo a los maestros flamencos del XVI, como Brueghel, por ejemplo. Con menos inspiración, tal vez, pero mejor retratista de la sociedad de su tiempo (las personas individuales me interesan menos).

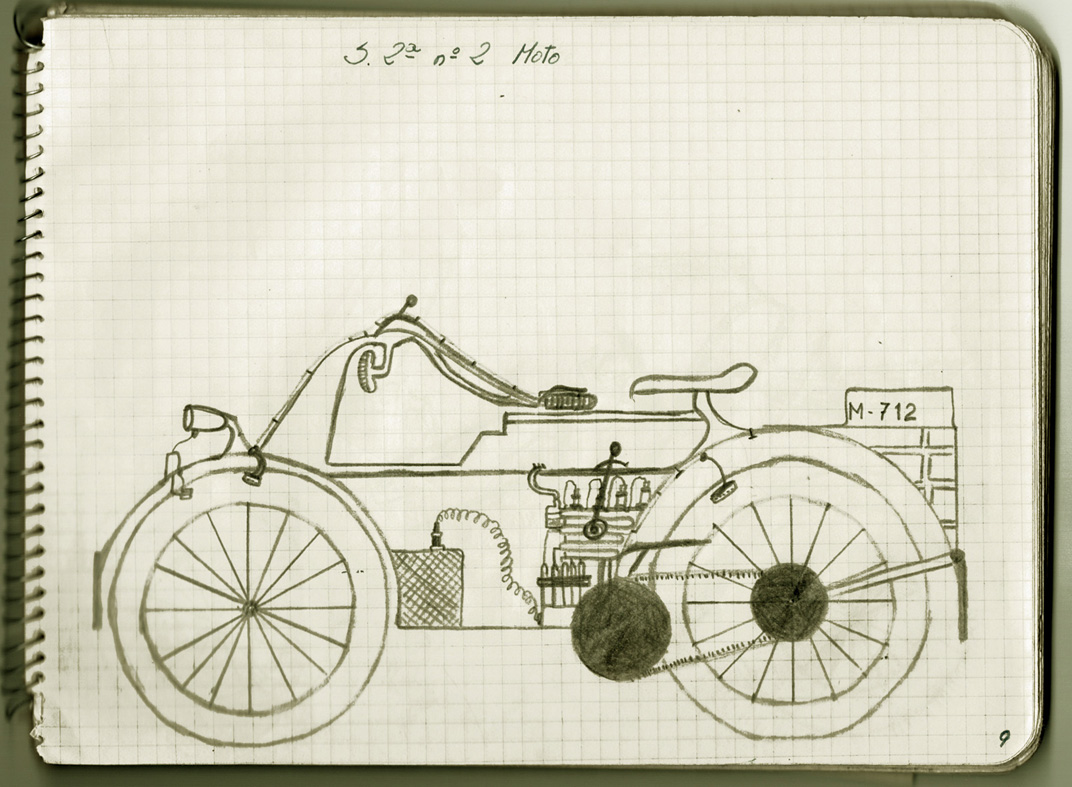

Una moto como esta era imposible inventársela; de hecho ésta (o una parecida) estuvo durante muchos años expuesta en una sucursal de la firma Peugeot que estaba en la Calle Cartagena esquina a la Avenida de los Toreros. En el semáforo allí instalado paraba casi siempre el autobús del Instituto y, no sé porqué, se me quedó grabada en las por entonces plásticas neuronas (mal grabada, porque este aparato no se sostiene, lo mires como lo mires):

La reflexión a posteriori no es sobre el texto, sino sobre el contexto: lo que hoy se llaman las rutas escolares. A veces oigo quejarse a algunos padres de que son demasiado largas, de que les quitan tiempo para disfrutar de sus hijos. ¿Disfrutar? ¿El niño-entretenimiento? ¿El niño-mascota? Tal vez mi débil instinto genésico-paternal sea el que me lleve a esta incomprensión, pero son mis recuerdos de aquel autobús los que me alejan de toda posible solidaridad parental. Para mí y, puedo asegurarlo, para el resto de mis compañeros, aquellas horas de transporte escolar eran unos de los momentos más felices del día: un interregno de libertad entre la disciplina escolar y la doméstica; un maravilloso espacio para socializar (contar cosas, jugar a los cromos, o lo que fuera) y, como se demuestra en el gráfico adjunto, para ver mundo. Seguramente algún lector actual dirá que las cosas no son como entonces, que en sus casas hay libertad y que ellos son amigos de sus hijos. Mentira. Y que para ver cosas, está la televisión…