La Patagonia y Santa Bárbara bendita

En la jerga de la tauromaquia (un mundo totalmente irracional) hay una frase, no obstante, absolutamente cartesiana: la corrida se celebrará si el tiempo lo permite, etc., etc. ¡Cuántos viajes no se pueden celebrar porque el tiempo no lo permite! La meteorología a veces simplemente desluce un emplazamiento o se hace molesta, pero en otras es causa mayor que justifica el abandono; caso extremo: la renuncia a cumbre en una expedición de montaña, costosísima y preparada durante años (lo cual no es nuestro caso).

Nosotros hemos tenido mucha, mucha suerte a este respecto: en casi cincuenta años saliendo por ahí se pueden contar con los dedos de una mano los días en que no pudimos hacer lo previsto por inclemencias climatológicas. Si contamos todas las salidas, incluso las de cercanías de nuestro lugar de residencia, tal vez se necesitasen ambas manos. En las sierras carpetovetónicas muchas veces se metía la niebla, lo que nos hacía renunciar al trayecto previsto pero, bajo la consigna “Si por arriba no se ve nada, mira para abajo”, aprovechábamos para fijarnos en cada metro cuadrado de terreno: era el momento de ir a setas. Cuando esa misma niebla te pilla muy lejos de casa, pues a aguantarse y seguir para delante: es lo que nos pasó con el monte Fuji, como cuento en el capítulo de Maravillas del Mundo. O lo que nos pasó con otro volcán casi igual de bonito: el Osorno (como cuento en el viaje intitulado ¿Zamorano?). Estando cerca de casa, no hay problema: ya volveremos en otro momento, que nadie se va a llevar las cosas:

Huyendo de Roblelacasa por culpa de la nieve (1974)

Medio día perdimos en Constantina (Argelia) por lluvia intensa y renuncia total a un día de actividad sólo recuerdo un caso en Islandia y otro en Quebec: en una cabaña junto al Lac à Noël:

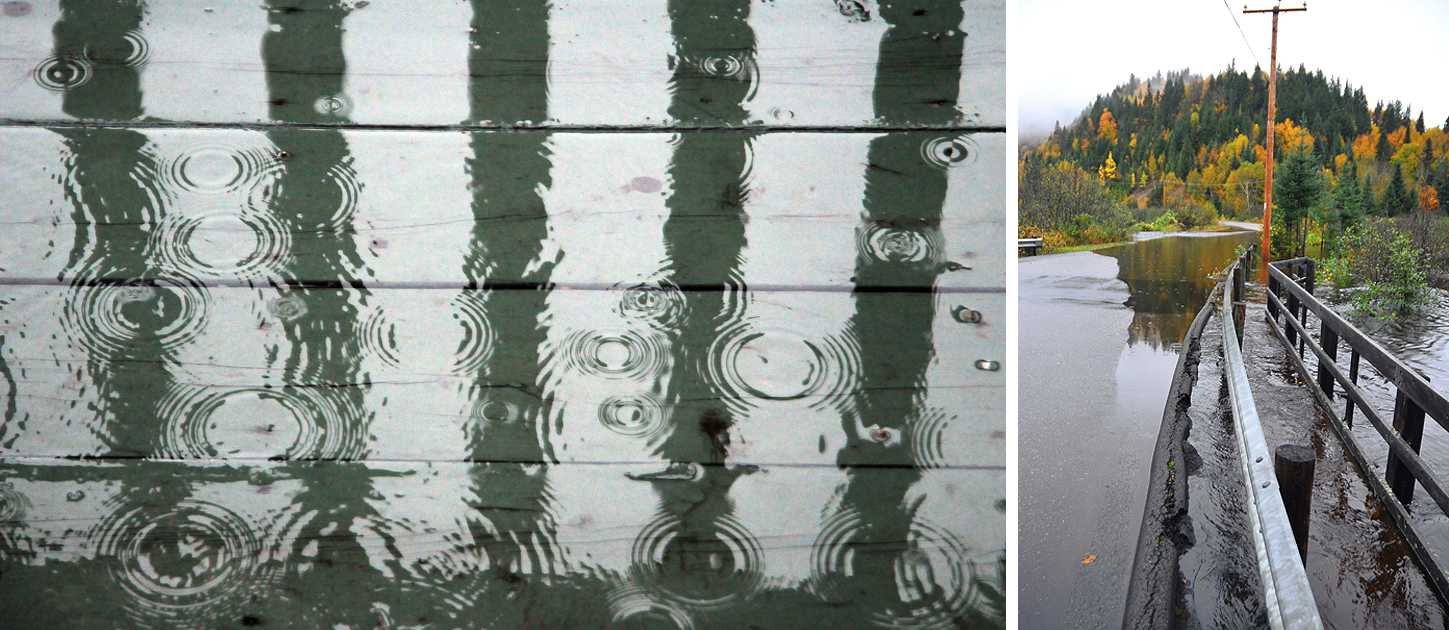

La única vista durante el día: lluvia en el porche y el Río Jacques-Cartier desbordado a causa de la lluvia (2010)

Hubo otra ocasión en que la cosa pudo ser realmente descorazonadora, tanto por la lejanía (irrepetibilidad), como por la entidad de lo que nos íbamos a perder: el macizo del Fitz Roy / Cerro Torre en la Patagonia argentina. Habíamos salido de El Calafate hacia El Chaltén, haciendo más de 200 Km. por carreteras de ripio (así llaman ellos a la grava) y nos quedarían los mismos 200 a la vuelta. La aproximación colmó nuestras expectativas e incluso las superó: la inmensa pampa llegando casi hasta los pies de los Andes, sin cerrillos, serrezuelas o similares que estorben la vista (como pasa a menudo en España); el color indescriptible del Lago Viedma, ñandúes y armadillos correteando…

La carretera provincial 23 enfilando los Andes

Pero al día siguiente las cosas se torcieron, una borrasca hizo aparecer el afamado viento patagónico, las nubes se pusieron a unos pocos cientos de metros por encima de nosotros e incluso llegó a caer una molesta nevisca, con copos diminutos pero que se clavaban como alfileres debido al viento. Y así todo el día. No nos quedó otra que hacer en la macro-sierra argentina lo mismo que en la micro-sierra madrileña: mirar al suelo. Y también allí había cosas interesantes como el terreno tapizado de líquenes que veíamos por primera vez (luego los hemos visto incluso mejores en Canadá) y también las hayas australes a veces enanizadas por el clima, asemejándose a auténticos bonsáis (en realidad es al revés: en el arte del bonsái se intenta imitar a estos árboles torturados por la temperie):

Bosquecillo de ñirres con el suelo cubierto de líquenes y ejemplar estilo bonsái

Pero esto no podía hacernos olvidar que nuestro objetivo principal (único si no hubiéramos tenido que inventarnos un programa de emergencia) había fracasado. ¡Tantos años esperando el momento! ¡Tanto dinero y esfuerzo invertido!…

Nos acostamos tristes (aún éramos lo suficientemente jóvenes para que la palabra “resignación” no estuviera patente en nuestro vocabulario). Pensábamos qué hacer con el día siguiente, en el que estaba previsto acercarnos lo más posible a las majestuosas torres pétreas que sabíamos que estaban ahí arriba. Y nada tenía color comparado con ello; día gris y ánimo negro. Pero, por una casualidad, que si fuéramos creyentes llamaríamos “milagro”, me desperté a eso de las cinco de la madrugada, cosa nada habitual por entonces, y me dio por mirar por la ventana. Y ¡Oh maravilla! El cielo estaba raso y limpio como la patena, de un negro azulado tachonado de estrellas ¿Cursi lo de “tachonado”? Pues había que estar allí y haber partido de las circunstancias que he citado, para que la palabra viniera como anillo al dedo.

Reaccioné a la velocidad del rayo: agarré el trípode con guantes (con la mano desnuda se me pegaba), tardé en arrancar el coche porque estaba helado y, aunque parezca paradójico, me fui de El Chaltén (dirección sureste). Era otro de los momentos en que tenía sentido aplicar la máxima de “si quieres dominar una montaña, súbete a ella; si quieres admirarla, súbete a la de enfrente”. Yo no tenía posibilidad de subirme a ninguna montaña enfrente del Fitz Roy, pero sí de alejarme lo suficiente para poderlo contemplar en toda su magnificencia (el pueblo de El Chaltén está demasiado cerca y las estribaciones andinas impiden ver las cumbres desde él). Y allí estaba la razón de nuestros desvelos:

Colocado en posición, pude ir fotografiando la cadena montañosa en sus distintos estados de iluminación solar, a medida que el astro padre se elevaba a mis espaldas (otro factor que hace invaluable este lugar; con el sol de frente todo esto sería imposible). Como salí de estampida y era una hora tan temprana, no pude desayunar: lo primero es lo primero. Pero tuve la precaución de llevarme un brick de batido de chocolate y unos bollitos, con lo que entre foto y foto pude acallar a las vísceras, indiferentes a la situación anímica. Estábame echando un cigarrito después de desayunarme cuando paró otro automovilista que también salía de El Chaltén (el único en dos horas de parada extasiada) para preguntarme que si me ocurría algo; otro factor: país de cristianos que hablan cristiano.

Gracias al madrugón, con una parte muy especial de las tareas ya finalizadas, volví al pueblo, desayuné como Dios manda. Empecé el día eufórico, no solo por lo que había hecho y visto, sino por contraposición con lo que 24 horas antes temimos que no íbamos a poder hacer y ver. Tal excitación me llevó a hacer una promesa: ponerle una vela a Santa Bárbara bendita, la reina de las tormentas, entre otras cosas. Mi compañera y acompañante aún se acordaba de lo que rezaban en su pueblo cuando amenazaba la nube: “Santa Bárbara bendita / que en el cielo estás escrita / en el nombre de la Cruz / diré mil veces Jesús”. Y otro refrán de aplicación más general: «Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena». El día anterior no nos habíamos acordado de ella cuando tronaba y, a pesar de ello, nos auxilió; mayor motivo para agradecérselo. Habiendo manifestado varias veces en este sitio que no somos creyentes ¿A qué esta pantomima? Pues porque reivindicamos el derecho a usar nuestra cultura ancestral independientemente de la religión: si los mineros asturianos la invocaban en el fragor de su lucha ¿por qué nosotros no? No es necesario ser budista para admirar las estatuas del Buda ni ser católico para emocionarse con un Stabat Mater. Por otro lado, como patrona de los artilleros, estaba estrechamente relacionada con mis queridos flamencos trasmeranos; o sea, que doble devoción.

El epílogo no fue, ni mucho menos, tan satisfactorio como el desarrollo nuclear de los acontecimientos. Estando aún en el otro hemisferio, ya pensaba en el lugar idóneo para cumplir con mi promesa: la iglesia del antiguo convento de las Salesas Reales, en Madrid, puesta bajo su advocación. Me gusta ese edificio y, además, los fundadores me caen bien: Dª Bárbara de Braganza (portuguesa) y su marido, Fernando VI: un rey que no empezó ninguna guerra y saneó las finanzas, para que luego su hermano Carolo llegase a mesa puesta y se apuntase todos los tantos. Además, eligió al Marqués de la Ensenada como ministro, el cual, aunque no hubiera hecho nada más que su afamado Catastro, por mí estaría por delante de otros supuestamente más ilustrados y menos déspotas. Pero, mi gozo en un pozo: al llegar allí con la intención de cumplir, me dijeron que estaba prohibido, porque era un monumento protegido y las velas constituyen riesgo de incendio y ahúman los frescos del techo. Pues vale.

Aprovechando mis viajes de trabajo a la Sierra me enteré de que en la parroquia de Rascafría tenían un altar o una imagen de mi santa. Pero al llegar, oh desilusión… No había velas sino un aparatito hortera en el que echando unas monedas se encendía una lucecita. Decidí que no habría tercer intento: Santa Bárbara puede que se mereciera la vela, pero sus representantes en este mundo no.